2025年8月15日、日本は第二次世界大戦の終結から80年という節目の日を迎えました。敗戦の日として記憶されるこの日は、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて考える機会として、毎年全国で追悼式や平和祈念の行事が行われています。今年は80周年という特別な節目にあたり、例年以上に多くの注目が集まりました。

80年という時間が持つ意味

1945年の終戦から80年という年月は、一人の人の人生よりも長い時間です。当時の戦争を直接体験した世代はすでに90歳を超えており、多くの人々がこの世を去りました。つまり、戦争を語り継ぐ「語り部」の数は年々減少しており、直接の体験を伝えられる人はごくわずかになっています。戦後生まれの世代が圧倒的多数となった今こそ、戦争の記憶をどう未来へ引き継ぐかが大きな課題となっています。

全国での追悼と祈り

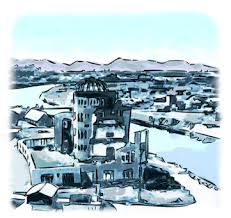

東京・日本武道館では政府主催の全国戦没者追悼式が行われ、天皇皇后両陛下が参列されました。天皇陛下はお言葉の中で「戦争の惨禍が再び繰り返されることのないよう、平和を希求する思いを新たにします」と述べられました。また、全国各地の自治体でも独自の追悼式が開かれ、黙祷や献花、平和祈念の催しが行われました。広島や長崎をはじめ、沖縄戦の記憶を残す地域では特に若い世代の参加が目立ち、次代へと記憶をつなごうとする姿勢が印象的でした。

戦争体験の継承

80周年を迎えるにあたり、各地の博物館や資料館では特別展が企画され、戦争体験の記録や証言映像が公開されました。例えば広島平和記念資料館では被爆者の証言をデジタルアーカイブ化し、国内外の人々がオンラインで視聴できるよう取り組みを強化しています。長崎では被爆者自身が語った「最後の世代の証言」を収録し、教育現場に届ける活動が進められています。こうした取り組みは、戦争を知らない世代が主体となって記憶を受け継ぐための大切な基盤となるでしょう。

現代に重なる平和の課題

2025年の今、世界は再び不安定さを増しています。各地で戦火が絶えず、国際社会は分断と対立の只中にあります。日本国内でも防衛力強化や安全保障をめぐる議論が盛んになり、平和をどのように守るべきかという問いが改めて突きつけられています。80年前の終戦は過去の出来事ではありますが、平和の維持が決して当たり前ではないことを思い出させてくれます。

一人ひとりにできること

戦争や平和の問題は国家規模の課題ですが、同時に私たち一人ひとりの意識や行動にもかかっています。日常の中で歴史を学び、過去に何があったのかを知ること。そして異なる価値観を持つ人々と対話し、相互理解を深めること。こうした小さな積み重ねが、社会の平和を支える基盤となります。80周年を迎えた今、未来を生きる世代に対して「平和のバトン」をつなぐ責任が私たちにあるのです。

まとめ

終戦から80年という節目は、戦争を知る世代が少なくなり、記憶の風化が懸念される時代だからこそ特別な意味を持ちます。今年の追悼式や各地の平和イベントは、単なる儀式ではなく「未来への継承」の場としての役割を強めました。過去を学び、現在の社会にどう活かすかを考えることこそが、80周年の意義と言えるでしょう。

私たちが次の世代に何を残し、どのような社会を築くのか。2025年8月15日は、その問いを改めて胸に刻む日となりました。